ちょっぴり身近な自然を気にしてみると、ちょっぴり幸せな気持ちになれるかも?いつも見ている風景が、毎日違って見えてしまう♪小さなトキメキを実感する!そんな自然系トピックスを紹介します。

皆さんは“植物の香り”と聞くと、花をイメージされる方が多いのではないでしょうか。

確かに花は、植物を代表する器官であり、印象的な色や形をしています。

ですが、植物が発する香りは、花だけではなく、葉でも感じることができます。シソやハーブは、身近な香草として馴染みのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、都市部で感じる植物の葉の香りを紹介します。

ハーブのような清潔感と野生感のある青臭さ 『ドクダミ』

ドクダミは、日本全国に広く分布する身近な植物です。

商業ビルの隅や壁沿い、路地裏など、私たちの生活圏のあらゆる場所に生えるため、見たことのある方も多いのではないでしょうか。

ドクダミ最大の特徴は、なんといっても葉の匂いです。葉を触った手の匂いを嗅ぐと、独特の香りを楽しむことができます。

毒があるからドクダミなの?

そう感じますよね。ですが、むしろ体に良いんですよ。

“毒”なのに“薬”?名前に隠された本当のワケ

ドクダミは、葉を乾燥させた「十薬(じゅうやく)」という漢方として、古くから解毒や消炎などの民間薬として用いられてきました。

その名の由来は、「毒を矯(ただ)める=毒を止める」という意味から、「どくため」→「どくだめ」→「どくだみ」と変化したと言われています。

※名前の由来は諸説あります。

そういえば、市販のお茶の原材料にも入ってた!

〜日陰好きな植物が朝ドラで脚光を浴びた!?〜

2023年の朝ドラ『らんまん』にも登場しましたドクダミ。主人公・万太郎が植物を愛する姿を通して、「どんな草にも名があり、価値がある」というメッセージが描かれています。独特の匂いで敬遠されがちな植物が“生命力の象徴”として輝いた瞬間でした。

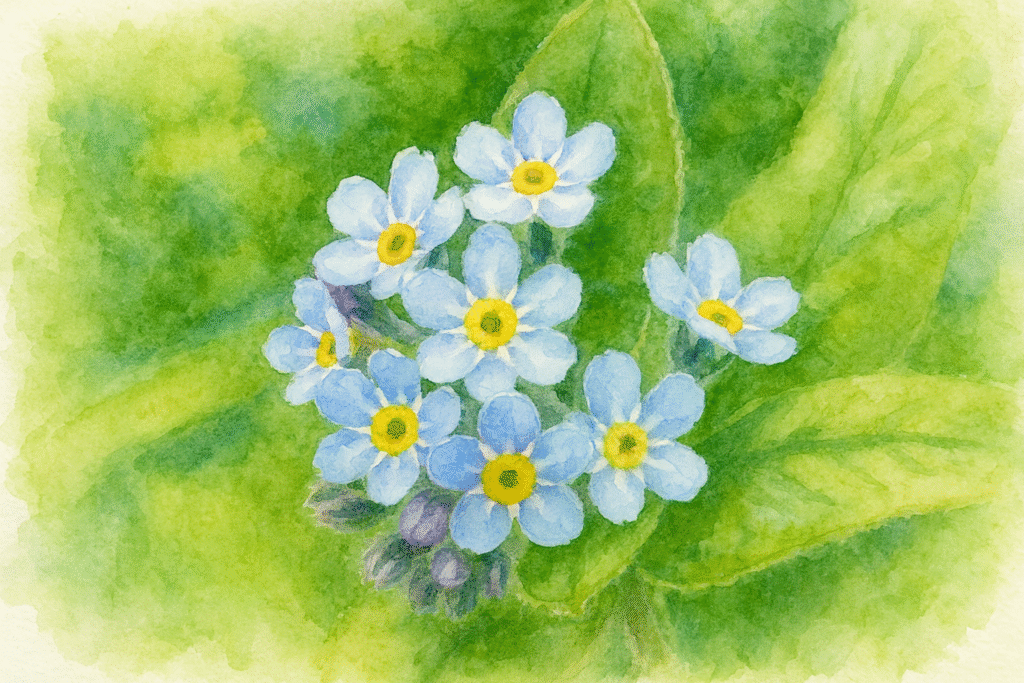

カッパが喜ぶ⁉︎春の雑草 『キュウリグサ』

キュウリグサは、最大でも高さ20cm程度の春に咲く雑草です。

花の大きさは3mm程度とこれまた小さく、見過ごされがちですが、歩道や駐車場の脇、建物の芝生など、日光が少しあれば、すっと芽を出します。

葉はふっくらとした丸みのある形でやわらかく、茎や葉をそっと揉むと、キュウリのような青くささを含んだ香りがふわりと立ちのぼります。

可愛いお花!ブーケにしたいほどですねっ

花の大きさは“五円玉の穴”ほどの小ささなので、ミニチュアブーケですね

花の大きさはわずか3mmほどと小さく見過ごされがちですが、春を彩る雑草として、タンポポと同じように花の蜜を求める小さな生き物たちを支えています。

〜香りで見分ける! 似ているのに違う春の雑草〜

キュウリグサに似た「ノハラムラサキ」という雑草があります。こちらも都市部でよく見られる小さな草ですが、葉を揉んでもほとんど香りはありません。小さな花がミニチュアブーケのように密集して咲くのが特徴です。

泣く子も黙る大放屁 『ヘクソカズラ』

ヘクソカズラは、生命力が強く、コンクリートの隙間などでもたくましく育つツル植物です。

日当たりのよい都市の空き地や河川敷、公園などでもよく見られ、他の植物やフェンスに絡みつきながら成長します。

夏に咲く花はベルのような形で、縁がピンク色の可愛らしい見た目をしています。風鈴のようにそっと揺れる姿は、思わず足を止めて見たくなるほどですね。

刺激的な匂いでインパクト大

ヘクソカズラ(屁糞蔓)の由来は、葉や実を揉むとただよう独特なニオイを放つためです。まさに、「雨上がりの真夏の公衆トイレ」を想像させる匂いそのもの。。。。。

強烈な香りの原因成分には、抗菌・抗炎症・鎮痛作用が報告されており、古くから民間薬として「おでき」「虫刺され」「吹き出物」に用いられてきました。ヘクソカズラは、“名前で損しているけど中身はスゴい”代表格の植物なのです。

秋が旬!スイーツ欲をそそる樹木『カツラ』

カツラは、秋の訪れとともにいち早く葉が黄色く色づき、道路や公園を明るく彩る樹木のひとつです。街中でよく見かけるサクラやケヤキ、モミジよりも先に紅葉することから、“紅葉界のトップランナー”ですね。

手のひらサイズの丸いハート型の葉が特徴で、神奈川県をはじめとした都市部でも、街路樹や公園樹として親しまれています。

なんと…..香りが「キャラメルマキアート」そのもの!

カツラのもうひとつの魅力が、秋に漂う甘い香りです。黄色く紅葉し、葉が地面に落ちて色が変わる過程で、香り成分が増え、「キャラメル」や「焼いた砂糖」、「綿あめ」のような香りを放ちます。

歩いていて「どこからあま〜い香り?」と思った時、それがカツラの葉の香り、ということも。香りを感じるには、落葉が少し積もった場所に立ち止まることがおすすめです。

人の暮らしを支えている樹木 『クスノキ』

クスノキは、大きな公園や神社、学校の校庭などでよく植えられる、とても身近な樹木です。常緑樹のため、季節を問わず濃い緑の姿を見ることができます。

古くから人々に親しまれてきた樹木で、全国には樹齢数百〜千年を超える巨木も多く、神社や寺院の境内では“御神木”として大切にされてきました。

その象徴性の高さから、兵庫県・熊本県・佐賀県・鹿児島県では県のシンボルとして「県木」にも指定されています。

🌿 触っただけで“スーッ”とする香りの秘密

クスノキの葉は厚みがあり、やわらかな光を反射する明るい緑色が特徴です。葉をちぎって揉むと、すぐにスーッと爽やかな香りが立ちのぼります。

この香りの正体は しょうのう(樟脳) と呼ばれる成分で、防虫・抗菌作用をもつことが多くの研究で報告されています。

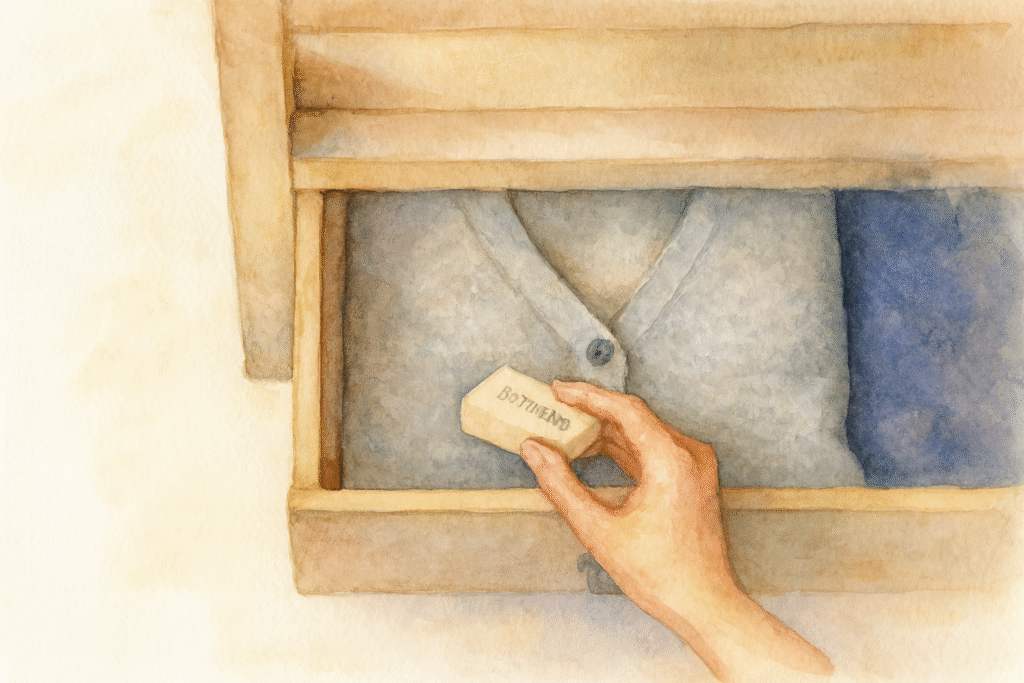

その強い香りを生かして、クスノキは、昔からタンスの中に入れる天然の防虫材として重宝されてきました。

実家のタンスにも独特の匂いのする防虫剤が入っていました

もしかしたら、樟脳だったのかもしれませんね

まとめ

身近な町中にも、五感を刺激する植物たちがひっそりと暮らしています。

葉を揉むと独特の香りが広がる『ドクダミ』。

青くささがふわりと立つ春の『キュウリグサ』。

強烈な匂いとは裏腹に薬効を秘めた『ヘクソカズラ』。

甘いキャラメル香で秋を知らせる『カツラ』。

そして一年中深い緑を湛え、樟脳の爽やかな香りで暮らしを支えてきた『クスノキ』。

花だけでなく“葉の香り”にも注目すると、いつもの散歩道が少し違って見えて、小さなトキメキに出会えますよ✨

〜参考文献〜

「Advances in the Chemical Components and Pharmacological Effects of Paederia Scandens」(Liu Huanyu, et al. /MEDS Chinese Medicine, 2024.)「Genome-Wide Identification and Functional Characterization of the TIDS Gene Family in Cinnamomum camphora」(Z Yang, et al. /Frontiers in Plant Science, 2021.)

「Houttuynia cordata Thunb: An Ethnopharmacological Review」(Zhao Wu, et al. /Frontiers in Pharmacology, 2021.)

「Seasonal variation of the concentrations of maltol and maltol glucoside in leaves of Cercidiphyllum japonicum」(Petra Tiefel, Ralf G. Berger/Journal of the Science of Food and Agriculture, 1993.)

コメント