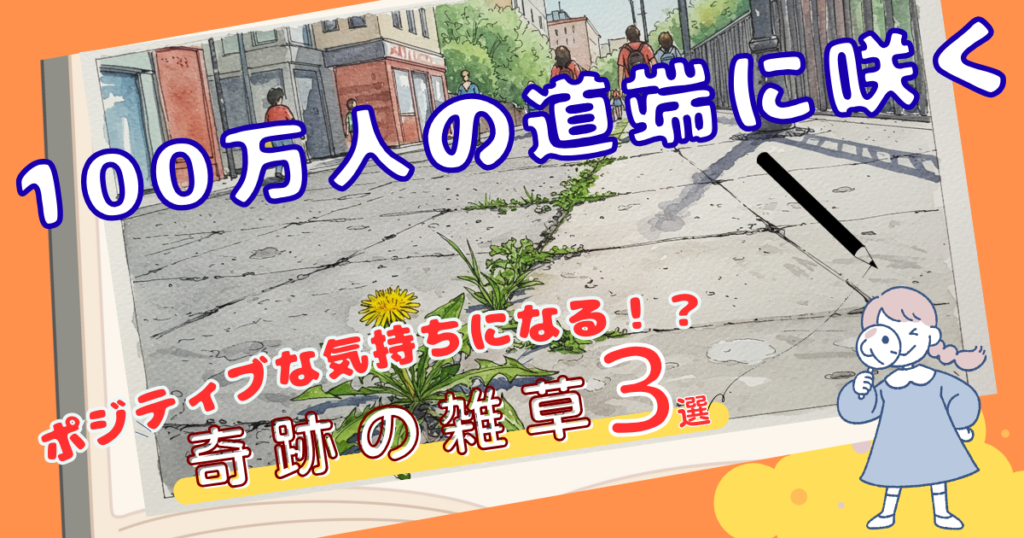

ちょっぴり身近な自然を気にしてみると、ちょっぴり幸せな気持ちになれるかも?いつも見ている風景が、毎日違って見えてしまう♪小さなトキメキを実感する!そんな自然系トピックスを紹介します。

皆さんにとって、元気な気持ちになる色とはどんな色ですか?

赤・橙・黄色のような、陽の光や炎を連想させるような温かみのある色って、見ているだけでポカポカした気持ちになります。暖色系の色には、「温かい」「元気」「楽しい」といったポジティブな印象を持たせる力があります。

1日100万人が行き交う大都市の主要駅で見つけた、温かみのある色をした季節を告げる雑草を紹介します。

“春を告げる陽気な踊り子” ヒメオドリコソウ

・季節:春の初め〜夏の初め(関東・関西の平野部では3〜5月)

・環境:日の当たる草地

お姫様が踊っちゃう♪♪ なんだか楽しそうな名前の植物ですね。推しポイントは、葉っぱに生えている細か〜い毛!ふっさふさなので、指でなでると心地良い感覚を楽しめます。

春先、川の近くや広い公園、空き地や歩道脇の草むらで、足元に小さな紫色の花を見かけたら、ヒメオドリコソウかもしれません。身近な場所でそっと春を知らせてくれる花です。

ふさふさの毛にはどんな役割があるの?

植物の自己防衛のため、ですよ

植物の最大の弱点は「動けない」ことです。

そこで、植物は様々な工夫で自分を守っています。その一つが葉の毛です。葉を毛で覆うことで昆虫に食べられにくくしています。また、強い日差しから体を守るためとも考えられています。これらの毛は植物の大切な防護服のような役割を果たしているのです。

〜ヒメオドリコソウと似た春を告げる紫の花〜

ホトケノザという植物、ご存知の方も多いのではないでしょうか。空に向かって弾けるような紫色の花が印象的です。ホトケノザもヒメオドリコソウも、茎を切ってみると断面が四角いのが特徴。これは、薬味でおなじみのシソの仲間ならではの共通点です。

“車社会で生き延びる” ナガミヒナゲシ

・季節:春の終わり〜夏の初め(関東・関西の平野部では4〜6月)

・環境:駐車場や車道沿いの草地

特に人通り・車通りの多い場所で見ることができる植物です。わずかなアルファルトの隙間で、ひと目につきやすい印象的なオレンジ色の花を咲かせます。

「長い実をつける小柄なケシという植物の仲間」が由来して、長実雛芥子(ナガミヒナゲシ)との名前になったとの説があります。

一つの花からできる種の数は1,000粒以上にもなります。一粒あたりの大きさは約0.5mmと非常に小さく、黒くて粒状の種です。種は車や人の往来によって運ばれています。

知らずのうちに、靴の裏に種がくっついているのかもしれませんね。

〜ケシの仲間って危険ではないの?〜

薬の原材料として、利用・悪用されているケシは、ナガミヒナゲシと同様に「ケシの仲間」です。100種程度が知られているこれらの仲間は、すべて同様に人体への影響のある成分を含んでいるわけではありません。ケシだから危険!と考えるのではなく、どんなケシが危険なのかを知ることが大切です。

ナガミヒナゲシは、薬としてではなく、観賞用として重宝されていました。ですが、繁殖力が強く、日本古来の生態系(生き物どうしのつながり)に影響があると懸念されていることから、駆除を行う自治体もある植物です。

“背高美人” セイタカアワダチソウ

・季節:秋の初め〜秋の終わり(関東・関西の平野部では9〜11月)

・環境:用水路や公園にある日当たりの良い草地

秋分の日が過ぎたあたり、夏の日差しの和らぎを感じる季節になったら、黄色い花が目立ち始めます。150cmほどの大きな植物、セイタカアワダチソウですね。

セイタカアワダチソウは、1本ポツンと生えるよりも、群れをつくるのが得意な植物です。その秘密は「アレロパシー」というちょっと不思議な力。根っこから、他の植物が苦手に感じる成分を出して、自分たちだけが育ちやすい環境をつくっているんです。

ですが、実はこの成分、セイタカアワダチソウ自身にも効いてしまうため、どこまでも増え続けるわけではありません。自分の力で広がりながら、自分の成分でブレーキをかける――まるで“自己コントロールする雑草”ともいえそうです。

まとめ

住宅街やオフィス街など、一見すると緑が少なく感じる場所でも、よく目を凝らせば、さまざまな暖色系の雑草たちが季節ごとに彩りを添えています。そんな小さな草花との出会いが、日常の中にほっとする温もりや、ポカポカとした気持ちを運んでくれるのかもしれません。

〜参考文献〜

「Plant structural traits and their role in anti-herbivore defence」(Mick E. Hanley, et al./Perspectives in Plant Ecology, 2007, 27.6: 157-178.)

「都市におけるナガミヒナゲシ(Papaver dubium)の生育地拡大要因」(吉田光司; 亀山 慶晃; 根本 正之/2009.)

「Allelopathy and Allelochemicals of Solidago canadensis L. and S. altissima L. for Their Naturalization」(Hisashi Kato-Noguchi; Midori Kato/Plant, 2022.)

コメント